主要研究内容

(一)针对学生三农情怀淡薄、服务边疆农业意识不强、课程思政有机融入不足的问题,创建课程思政新范式

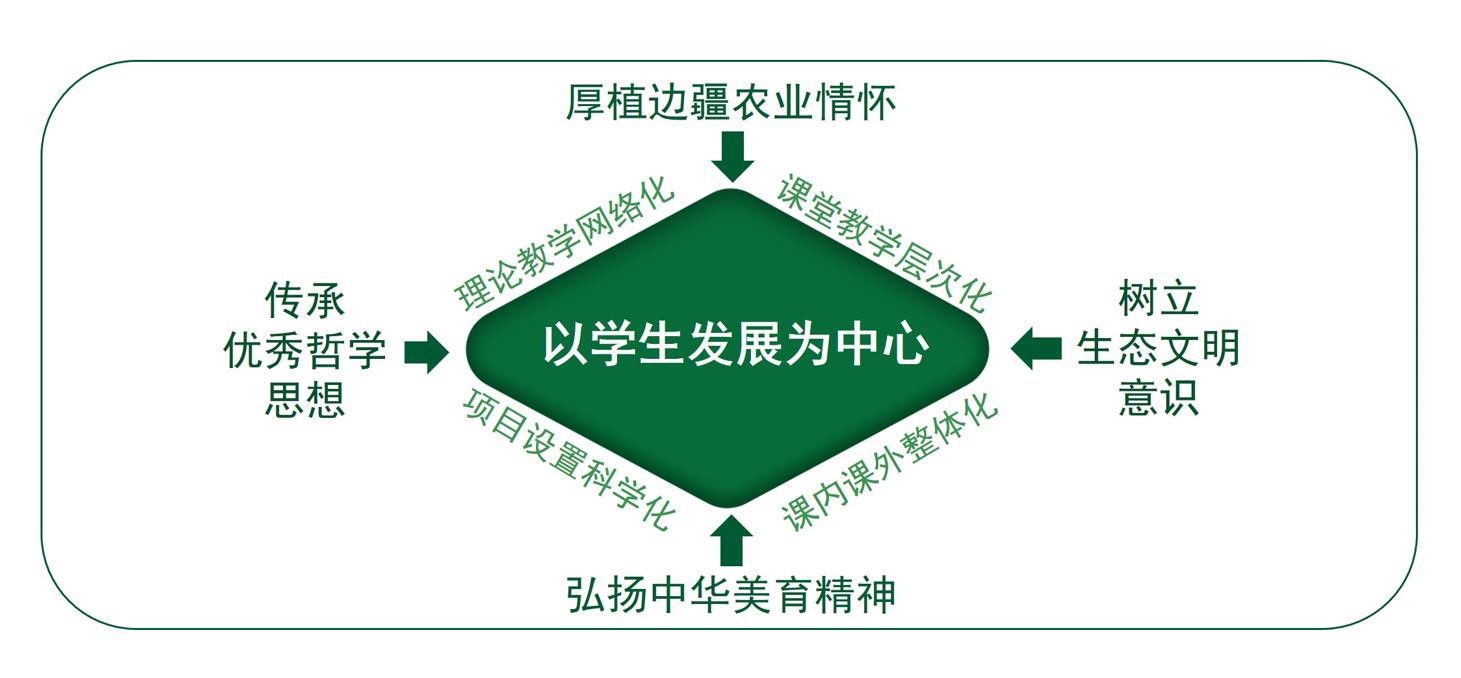

以学生发展为中心轴,“传承优秀哲学思想、弘扬中华美育精神、厚植边疆情怀教育、树立生态文明意识”,“四轮”驱动,启智铸魂(图3)。通过从农科专业基础课到核心课程、从理论到实践,从西南高原特色农业到东北大农业实践样本,多层面、多角度深度培养学生的边疆情结、三农情怀,使学生“铸灵魂、育情怀、树观念、长本领”,为边疆培养具有稳边兴边情怀的知农爱农的应用型人才。

图3“一轴四驱”课程思政新范式

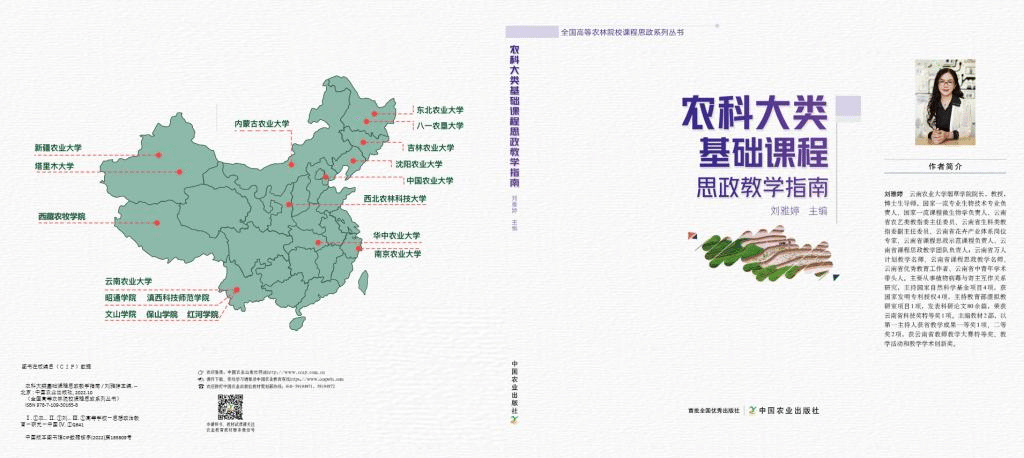

1.集合各校资源,共建共享具有边疆特色的课程思政案例库,编写《农科大类基础课程思政教学指南》(图4),确定课程思政的行动纲领。将西南高原“高原情怀”“大山精神”、东北的“北大荒精神”“大庆精神”,共建共享具有边疆特色的课程思政案例库。联合18所农业院校编写《农科大类基础课程思政教学指南》,将创建的课程思政新范式通过10余门课程近300个思政案例向全国推广应用。

图4 联合全国18所高校编写《农科大类基础课程思政教学指南》

2.创建以加强三农情怀教育,增强服务边疆意识为宗旨的课程思政新范式,通过组织课堂辩论赛、案例讲解、时政介绍等方式,提升课程育人效果。

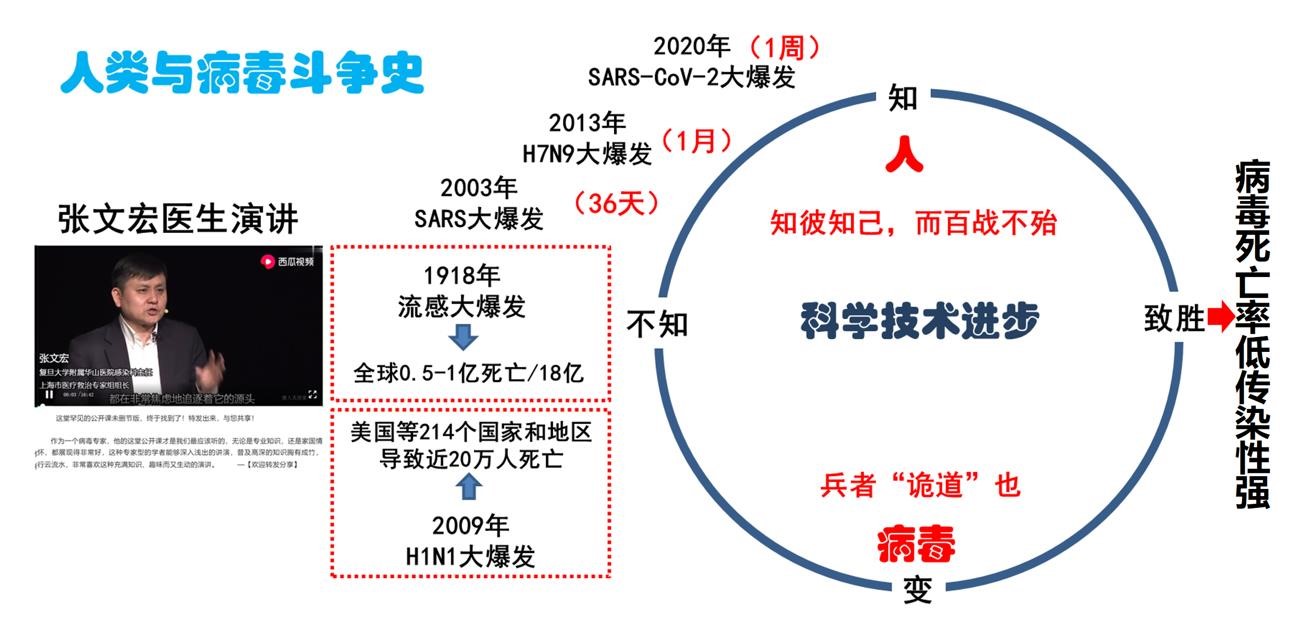

(1)运用哲学思想阐释最新前沿文献和热点问题,启发学生探究思维。如学习张文宏医生“人类与病毒斗争史”的相关视频,引导学生运用孙子兵法的“知彼知己,而百战不殆” “兵者‘诡道’也”解析人类与病毒斗争过程中,彰显自然界万物之间“道法自然,天人合一”的哲学规律(图5)。

图5用哲学思想解析生活中热点问题案例——人类与病毒斗争史

(2)引入生态教育理念让学生学会爱自然、敬畏生命、人与自然和谐发展、绿水青山就是金山银山的生态观。

红河哈尼梯田的案例,展现丰富的群体遗传多样性和遗传结构带来的壮美奇观。树立可持续发展的价值观,弘扬传承民族文化、农耕文化,提升自然环境保护意识,坚定保护优先、持续利用的文明发展道路,建设美丽中国。

图6生态教育理念案例-哈尼梯田的生态体系

北大荒--美丽的生态、美丽的边疆、祖国的大粮仓、中国的饭碗

引入“北大荒”发展为“北大仓、中国饭碗”的典型案例,“艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献”为主要内涵的北大荒精神激励着一代又一代北大荒人在建设现代化大农业、保障国家粮食安全做出的重大贡献。

(3)将植物之美、细胞之美、生命之美、农田之美、边疆之美等呈现给学生,提升理科生的审美素养(图7-8)。

图7微生物艺术课堂中学生培养皿绘画部分作品

图8北大荒边疆生态之美、宏观之美

(4)邀请知名专家通过“讲故事、讲人物、讲事迹”等多种方式,将“热爱边疆、服务边疆,懂农业、爱农村、爱农民”情怀融入教学全过程。

例如,邀请朱有勇院士为学生讲述他主动请缨到深度贫困的澜沧拉祜族自治县开展扶贫,立足农村推动科技成果转化应用,带领边疆少数民族村民发展特色产业,走出了一条精准有效的科技扶贫之路的故事来引导学生树立热爱边疆、服务三农的情怀。

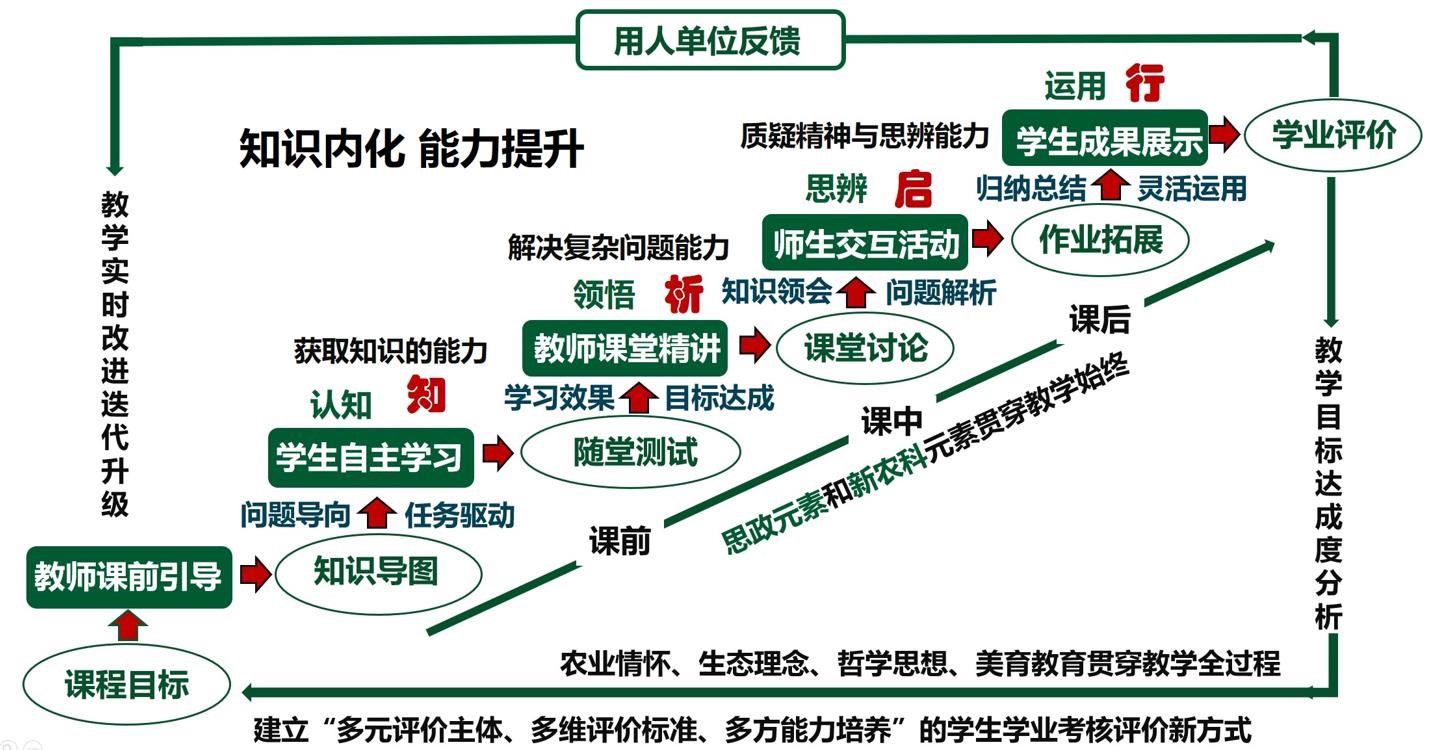

(二)创新教学模式,构建以学习者为中心的“一制•三环•四进•五合”智慧课堂教学新模式

基于OBE理念,搭建数字化SPOC课程平台,构建了以学习者为中心的“一制·三环·四进·五合”智慧课堂教学模式。“一制”,建立课外学习制度,组成“教师-助教-学生”学习共同体;“三环”,注重课前、课中和课后环节,延伸课堂教学,引导学生自主学习;“四进”即通过前沿文献、社会热点、教师科研、专家讲坛进课堂,拓宽学生的知识面;“五合”,哲学思想和科学精神相结合、思政元素与专业课程相结合、课内引领和课外拓展相结合、线上线下混合、虚拟与实操结合的教学。通过进阶式、多元化的教学活动,多维度激发学习兴趣、多层次提升教学效果;建立注重过程、丰富结果、强调效果反馈的学业考核评价方式,通过交互式学习,充分实现“知”“析”“启”“行”,从知识内化到能力提升,打破传统课堂沉默,建成有内容、有活力、有效率、有深度、有难度、有广度的六有课堂。

图9教育系统观精心设计课程进阶式能力提升和闭环式持续改进

(三)建立产校双驱、耕读双兴的实践育人新方式,解决实践教学内容滞后且与生产实际脱节等问题

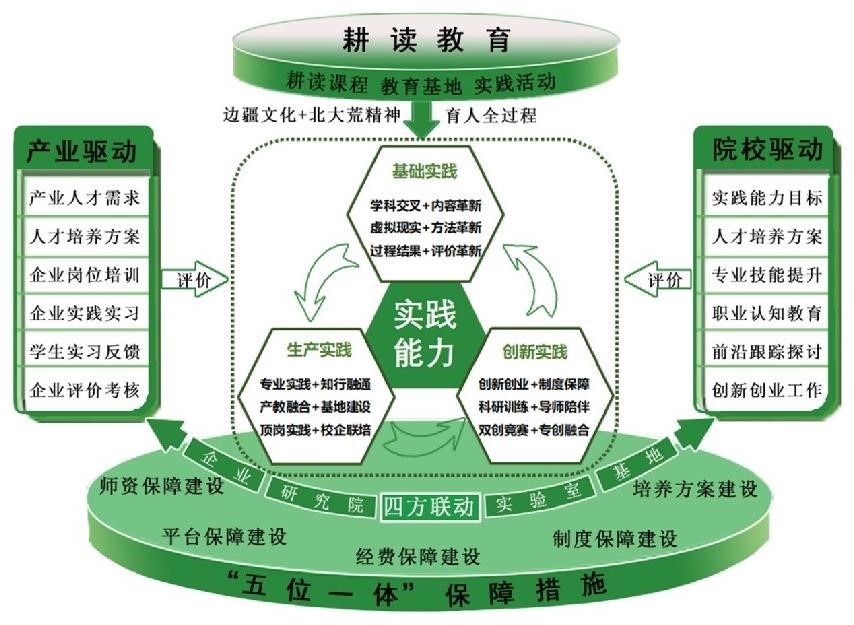

确立“一核·双翼·四新”实践课程教学新方式,以培养学生实践能力为核心,依托“导师陪伴”和四方联动平台为“双翼”开展实践课程教学;用边疆文化和红色精神革新实践课程的思政元素,以新农科元素更新实践教学内容,以虚拟仿真实验创新教学方法;采取递进评价新方式评价实践教学效果;通过“基础实践-创新实践-生产实践”三维融通、“实验室+校内基地+创新研究院+企业”四方联动,实现产校双驱、耕读双兴的实践育人新方式,深度提升实践教学效果(图10)。

图10建立产校双驱、耕读双兴的实践育人新方式